文 | 国务院发展研究中心研究员 王亦楠

责编:姚冬琴

(本文刊发于《中国经济周刊》2018年第25期)

水是基础性自然资源和战略性经济资源,是生态环境的控制性要素,是人类和一切生物赖以生存的基本物质条件。早在1977年,联合国就向全世界发出严重警告:水资源短缺不久将成为一个比石油危机更可怕的社会危机,因为水资源没有任何物质可以替代。

中国是世界上人口最多的发展中国家,与美国、加拿大、澳大利亚等国家“水资源占世界比重远远大于人口所占比重”的充沛条件相反,中国要用仅占世界6%的水资源养活世界20%的人口,人均水资源量(涵盖着一个国家从工业到农业到刷牙洗脸的全部用水量)仅为世界平均水平的28%。按目前实行的“最严格水资源管理制度”,我国2020、2030年“用水总量控制目标”必须控制在人均大约500立方米/年,按照国际标准属于“严重缺水”状态。那么,在如此严苛的水资源约束下,如何保障粮食安全、完成工业化并实现经济社会可持续发展,对中国乃至世界都是前所未有的挑战。

英国《金融时报》2014年就曾报道“唯一能阻止中国奇迹的就是水”,2018年3月则进一步报道:“中国缺水危机迫在眉睫,可能产生比人口结构变化、债务问题和去杠杆严重得多的经济、社会后果。你可以印钞票,但印不出水。”同时提出很大困惑,“为什么缺水在中国不是经济前景研究的一个核心议题?不被认为是对经济增长、进而对中国实力的一个制约因素?”

我国正处于“决胜全面小康社会、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴”的关键阶段,比历史上任何时候都更需要清醒地认识自身的国情和水情,尤其需要看到:严重缺水的危机已经离我们如此之近;没有水,经济发展、粮食安全、生态保护都将“皮之不存,毛将焉附”,从根本上尽快解决水资源短缺的严重制约已是生态文明建设、维护国家安全的当务之急。

亟须高度重视我国异常严峻的水资源短缺形势

>>我国人均水资源量很少且水资源的时空分布严重不均

虽然我国每年地表径流水资源总量位居世界第六,但人均水资源量只有2063立方米,仅为世界平均水平的28%,是美国的20%、巴西的8%、加拿大的2%(见表1)。

除了人均占有量严重不足外,我国水资源的时空分布也极不均衡。一是水资源的空间分布与土地、人口和生产力布局严重错位。长江以北的耕地面积占全国64%、人口占46%、GDP占44%,而拥有的水资源却仅占19%;长江以南耕地占全国36%、人口占54%,而水资源占有却高达81%。“人地水”不平衡的矛盾在京津冀和西南诸河地区表现得最为明显:京津冀地区水资源仅占全国1%,却承载着全国2%的耕地、8%的人口和11%的经济总量,而西南诸河地区耕地仅占全国1.8%,人口仅占1.5%,却拥有全国21.6%的水资源。

二是水资源量年际差别大,年内分配则相差更为悬殊,致使洪旱灾害的威胁特别严重。地表径流在时间上的集中程度反映了水资源的优劣。我国每年汛期(5月—8月)的地表径流量占全年70%左右(海河、黄河部分地区超过80%,西北诸河地区高达90%),使本来就严重不足的水资源量中,2/3以上都是威胁人们生命财产的洪水径流量,而冬春季节的枯水又导致农业干旱。我国自古以来洪旱灾害频发,尤以长江、黄河流域严重。

>>水资源短缺造成严重的生态问题并威胁着国家安全

一是生产、生活和生态用水之争日益尖锐,粮食安全受到严峻挑战。按目前的正常需要且不超采地下水的情况下,正常年份全国缺水量达每年500亿立方米,全国600多座城市中2/3供水不足,严重缺水城市110座。北方“严重缺水”和“缺水”的12个省份,占全国农业产出的38%、发电量的50%、工业产值的46%,实际是长期靠牺牲生态环境用水,来维持经济社会发展用水需求。京津冀人均水资源量大大低于国际“严重缺水”的警戒线,70%用水依靠地下水超采,平均生态用水赤字高达90亿立方米。

尤其需要关注的是粮食安全问题。十九大报告特别强调“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。我国50%的耕地处于干旱半干旱地区,水资源保障对粮食安全举足轻重,目前农业抵御洪旱灾害的能力远远不够。据统计,1970年以来每年都有干旱、洪灾发生,严重时受旱面积超过全国耕地1/3,最小年也接近1亿亩,每年平均减产粮食200亿公斤,黄河流域的粮食减产尤为突出。近30年来全国总供水量的增加重点保障工业和城市需要,农业用水所占比重从1980年代的85%降至2016年的62%,但农业节省出来的水资源依然无法满足工业化和城市化的发展速度。黄河分水协议早就面临配额指标远远不够的压力,生产着中国56%的小麦、25%的玉米的冀鲁豫三省,必须靠超采地下水才能维持粮食生产,山东东营稻农已被迫改养羊或种棉花。粮食安全面临严峻挑战。

二是深层地下水已严重超采,华北平原已成全世界最大的漏斗区。深层地下水很难更新、循环迟缓,因此在国际上并不属于可利用的水资源范畴,我国地下水公报公布的也是浅层地下水开采情况。然而,中国科学院测量与地球物理研究所利用重力卫星的最新观测发现:华北平原地下水超采已高达每年60亿~80亿吨,80%以上是难以恢复的深层地下水,超采面积高达7万多平方公里,全国地下水超采已扩大到30多万平方公里。

地下水超采不像黑臭水体、空气污染能马上感觉到,但其后果却非常严重:河道断流、湖泊干涸、湿地萎缩、地面沉降、海水倒灌,进而导致地下水水质持续恶化。目前全国已有50多个城市发生地面沉降和地裂缝灾害,沉降面积高达9.4万平方公里;沿海地区频频发生海水倒灌,造成群众引水困难、土地盐渍化、农田减产或绝收,其中环渤海地区发展最为迅速,海水倒灌面积高达2457平方公里,比上世纪80年代末增加了62%。

“水电妖魔化”严重制约着我国水安全保障能力提升

有研究表明:按照十九大确定的“2020年全面建成小康社会、2035年基本实现社会主义现代化、2050年建成社会主义现代化强国”的宏伟目标,我国2020年经济总量将比2010年翻一番,2050年将比2020年翻两番。按照目前的耗水量,2020年将需要11500亿立方米的水。根据《全国水资源综合规划(2010—2030)》,在保证河湖生态流量情况下,我国水资源可利用量仅为8140亿立方米。虽然“最严格水资源管理制度”已将2020、2030年总用水量分别限制在6700亿和7000亿立方米,但在当前人均用水量已低至“严重缺水”的情况下,靠“节水”来解决未来供需缺口注定是步履维艰,甚至是难以实现的(因为物理效率上的节水潜力并没那么大),除非放弃“粮食自主”等政策。

纵观历史,任何一个发达国家,若没有特殊的气候地理环境形成天然水资源的充足保证,几乎无一例外都必须依靠水库大坝蓄水、跨流域调水来解决水资源的供应问题,即把丰水年/丰水期造成灾害的洪水蓄存起来,变成枯水年/枯水期的宝贵水资源。目前除了修建水库大坝,人类还没有其他手段解决天然水资源的时空分布不均矛盾。要从根本上解决我国的水资源短缺危机,当务之急不仅仅是“节流”——建设节水型社会,更重要的是“开源”,即尽快建设一批大型调蓄水库、提升我国水资源调控能力,从而大大增加我国可利用的水资源总量。

>>水资源比我国充沛得多的发达国家,都建立了远高于我国的调控能力

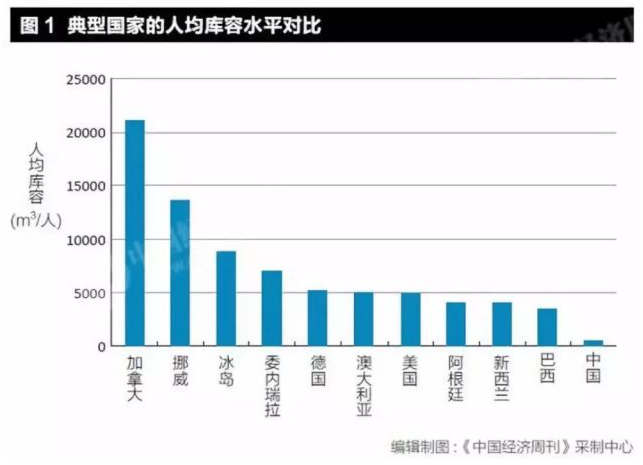

2007年联合国的调查结果显示:除极个别特例以外,一个国家和地区的水库蓄水能力和水电开发程度越高,经济社会越发达,生态环境越好。目前世界人均库容水平为580立方米,发达国家平均高达3200立方米,而发展中国家平均不足540立方米;世界水电开发程度为35%,发达国家平均在70%以上(日本、法国、英国等水电开发程度高达90%以上),非洲地区水电开发程度不足8%,我国和印度分别为39%和20%。以人均库容和水电开发程度为标志的水资源调控能力,在国际上不仅不存在什么“警戒线”,反而是越高越好!我国与部分典型国家的人均库容对比如图1所示。

尽管我国目前拥有的水库数量位居世界第一,但99%是水资源调控能力不高的中小型水库,所以人均库容还很低,仅为发达国家平均水平的22%。

尤其值得关注的是国土面积、地表径流总量相差不多的中美两国在水资源调控能力上的巨大差距:中国9.8万座水库的总蓄水量仅为9000亿立方米,而美国8.3万座水库的总蓄水量高达14000亿立方米;中国大型水库只有756座(数量仅占1%),美国大型水库高达8724座(数量占10.5%),是我们的12倍;美国先天的人均水资源量是中国5倍,但后天建设的人均库容水平则是中国7倍!

河流径流的“调控能力”(即梯级水电开发所获得的调节库容与河流年径流量之比),是衡量水资源管理水平的最典型指标。从表2可见,人均水资源量远高于我国的美国、加拿大,主要河流的调控能力基本都在50%以上,美国密苏里河和科罗拉多河、加拿大马尼夸根河和拉格朗德河的调节库容甚至高达河流年径流量的102%~217%,河流水资源利用完全可以做到水旱由人、不必再听天由命。

水库库容足够大,洪水就是资源和财富,反之就是危险和灾害。欧美发达国家不仅从未进入过所谓的“拆坝时代”,反而正因为有了充足的水库库容、建立了强大的水资源调控能力,所以能吸纳更大的洪水、抵御更严重的干旱。美国科罗拉多河水资源开发的关键工程——胡佛大坝基本不泄洪,而我国长江因汛期水量过于集中而调节库容远远不够,三峡大坝每年都要泄洪多次,上游每年高达4500亿立方米的宝贵水资源,近千亿立方米是作为汛期洪水被迫排进大海,对水资源严重不足的我国来说,是多么惊人的浪费。

>>“水电妖魔化”舆论有着特殊的历史背景

“水电妖魔化”本是上世纪60年代美苏争霸的产物。当时埃及嫌美国要价太高,将当时的世界第一大坝——阿斯旺大坝转给苏联建造。为攻击政治对手,美国发动全世界诋毁阿斯旺大坝,国际上充斥着大量反水库大坝建设的“科研成果”。好在美国等西方发达国家已基本完成本国大型水电开发,“水电妖魔化”并未伤及自身,但是对江河急需治理、水资源开发程度还很低的发展中国家却造成了严重影响。上世纪八九十年代,大坝防洪、供水、灌溉等正面效益完全被熟视无睹,而以偏概全、本末倒置地强调“水电破坏生态之罪”却成了时髦。

进入21世纪,面对全球20亿人缺电、10亿人缺饮用水的难题,水库大坝对人类社会不可替代的重大作用重新为人们所重视。自2004年起,联合国、世界银行等国际权威机构就不断呼吁“投资储水设施就是投资绿色经济”,“发达国家已拥有很多基础设施及大坝,在应对极端天气灾害、保障水安全方面已有良好基础;而发展中国家限于资金、技术、人力等因素,水库大坝基础设施还远远不足以提供所需的能源及水资源、支撑经济发展,建设新坝仍是当务之急”。

值得注意的是,当国际社会对水电发展的重大意义已经正本清源并纠正“水电妖魔化”误导的情况下,反水库大坝建设的极端环保组织却在我国异常活跃起来。“十一五”期间,在我国经济快速发展急需电力支撑,而我国水电开发程度连发达国家平均水平一半都不到的情况下,“中国水电开发已严重过度、水电破坏生态”等各种欺骗性宣传就在社会上甚嚣尘上,导致水电建设成了众矢之的、完全停滞长达4年,每年相当于10亿吨煤炭的清洁水能白白付诸东流,而煤炭消费却以每年增加2亿~3亿吨的速度激增,长江流域数十座核电站密集布阵、蓄势待发。“水电妖魔化”舆论严重误导了社会公众、干扰了政府决策,导致一些事关国家长治久安和生态环境保护的重大水电水利工程搁浅至今。

政策建议:如何实现经济社会可持续发展,尽早解除水资源的严重制约

>>将解决水资源短缺问题的迫切性提到国家安全高度

国际经验表明:无论是水资源较为丰富的国家,还是相对缺乏的国家,其总用水量均经历了“库兹涅茨曲线”变化过程,达到用水峰值时的人均GDP基本处于15000~20000美元(按购买力平价计),且产业结构呈现出明显的共性,即农业比重降为5%左右,工业为30%~40%,第三产业在60%以上。我国目前人均GDP和产业结构与此相比还有相当大的差距。

虽然自2012年实施“最严格水资源管理制度”后,我国总用水量增长比较缓慢甚至还略有下降,但绝不能就此认为“我国用水总量的增长态势已得到全面遏制和扭转”,也不能轻率地认为“实现2020年6700亿立方米、2030年7000亿立方米的用水总量控制目标几乎毫无悬念”,亟须清醒地认识到:我国用水需求的峰值并未到来,目前的增长缓慢是建立在“生产生活严重受限、生态用水出现严重赤字”基础之上,未来10~20年经济社会发展与用水总量之间的矛盾仍将十分尖锐。保障我国水安全,当务之急不仅要整治黑臭水体、打好水污染防治攻坚战,还要充分估计、及早应对我国已经异常严峻的水资源短缺形势。

>>尽早启动、部署事关国家安全的大型水电水利工程

按照目前可利用的水资源总量,我国“实现全面小康和社会主义现代化”只能在国际标准“严重缺水”情况下艰难前行。事实上我们并非别无选择,因为目前的“总量控制目标”是在还有大量可调蓄的水资源白白流失情况下确定的。我国水资源调控能力与发达国家差距甚大,尽快建设一批骨干水源工程和江河连通工程,提高水资源调控水平和供水保障能力,是维护我国水资源安全迫切需要补齐的短板。

国际形势复杂多变,我国要抓住宝贵的战略机遇期,要谨防“水电妖魔化”舆论再次误导政府决策。无论是制定“水资源开发利用红线”,还是“生态保护控制红线”,当前亟需澄清一个重要问题:“生态红线”的划定不能以牺牲“国家安全底线”和“人民的生存发展底线”为代价,不能把“水资源开发”与“水资源使用或消耗”混为一谈、把“水库大坝的存在”与“保持河道生态流量”截然对立起来。

水库大坝的本质是水资源开发(蓄丰补枯、解决天然水资源时空分布不均的矛盾),目的是储备水资源,而非消耗和使用(水力发电只是利用水流的落差发电、并未消耗一立方米水)。河道断流、湖泊干涸的根本原因不是大水库太多、截断了河流,恰恰是大水库太少、蓄水能力太低导致水资源严重供不应求。三峡建设前我国长江枯水期最低流量不足4000立方米/秒,有了三峡水库才使得最低流量不低于6000立方米/秒,正如联合国报告所指出的“有了足够的蓄水能力,才能实施生态调度,维护河流的健康生命”。

>>尽快完善有利于我国水资源开发的管理体制和机制

大型水库是现代社会不可缺少的重要基础设施,水力发电只是水库建设的副产品,和水资源调控是密不可分的整体。正因为水电开发具有防洪、供水、灌溉、航运等任何其他能源都无法替代的巨大经济社会效益,所以在高度推崇市场化的美国、法国,大型水电开发全部由国家主导,不允许私人资本进入,以避免市场化下的恶性竞争、利益博弈阻碍水电开发,影响国家的水资源调控。

当前,我国水电开发“全部推向市场”导致国家整体利益和长远利益被局部利益、眼前利益的复杂博弈所取代,恶性竞争已经让国有水电企业不堪重负。跨省区河流开发的不同地方政府之间的利益冲突、各涉水管理部门对水电工程综合利用功能的不同诉求、地方政府诉求和企业承受能力之间的矛盾、电力市场消纳的省际壁垒等诸多矛盾交织在一起。水电开发企业不仅无法协调各种矛盾,反而陷入了“为尽社会责任出的钱越多、矛盾越大”的怪圈。水电新项目开发的社会成本越来越高,在运水电站的电力消纳又无法保证,企业投资积极性已严重挫伤,水电建设已明显降速。

水电开发直接关系着我国的水安全,当前亟须从国家层面明确水电开发对维护国家安全、建设生态文明不可替代的重大战略意义,纠正水电开发“过度市场化”的体制机制弊端,理顺“政府与市场的关系”,使我国经济社会可持续发展尽早摆脱水资源短缺的严重制约。