这个项目是对人类顶尖科研能力的挑战。

1

2020年7月28日,法国南部普罗旺斯地区的卡德拉奇,一个当今世界最深远的国际合作项目——国际热核实验反应堆(简称:ITER)正在进行关键性的安装启动仪式,中国领导人特地发去了贺信。

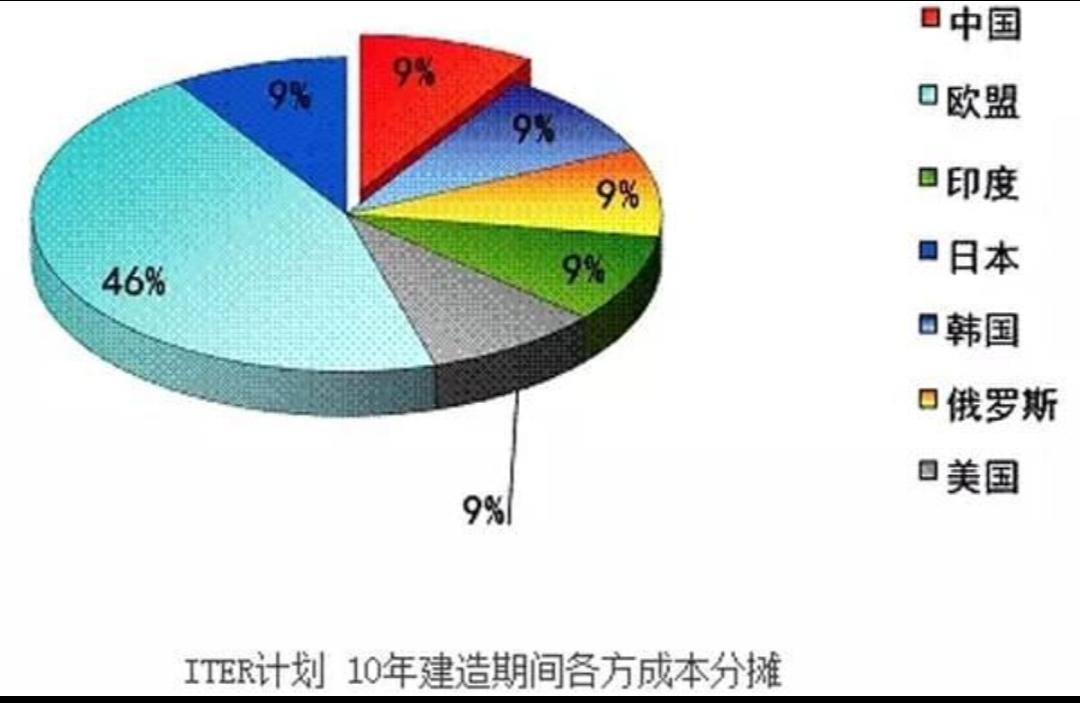

这个项目由中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同分担建设,是人类未来可控核聚变反应堆的原型,也是除国际空间站外最大的国际科研合作项目。

一旦成功,就意味着人类彻底打开了核聚变发电的大门。

ITER项目的起步,要追溯到1985年,即切尔诺贝利事故发生的前一年。

当时,美苏两个超级大国在冷战中斗得精疲力尽,决定明面上握手言和。作为标志性举动,里根与戈尔巴乔夫在日内瓦峰会上倡议,由美、苏、日本以及欧共体共同启动“国际热核聚变实验堆”,准备在2010年建成。

但这个象征和平的合作计划,一开始就充满了尔虞我诈,为此后的风波埋下地雷。

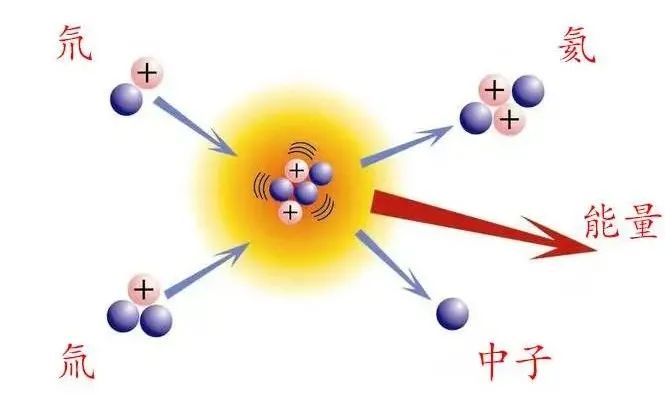

实现可控核聚变反应,必须使燃料变成超过1亿摄氏度的等离子体,这比太阳核心温度高5倍多。这种温度下,基本上没有材料制成的容器能承受得起,即便地球上最耐高温的金属材料钨,3000℃就会熔化。

在这个关键问题上,苏联的经验是全世界最前沿的,否则美国也不会那么爽快与之合作。

二战结束不久,苏联科学家塔姆和萨哈罗夫两人提出了“托卡马克”概念,缩写TOKAMAK,由环形、室、磁、线圈四个俄文单词缩写组成。

他们认为可以对聚变反应的高温等离子体进行磁约束,不用直接接触,因此大大降低了对材料的要求,让可控核聚变的实现成为可能。

1958年,苏联建出了世界上第一个托卡马克装置——T1。

此后经过不断完善改进,苏联于1969年在T3上取得了非常理想的数据。鉴于门户之见,有些西方科学家不相信苏联的技术,结果苏联公开让英国科学家带着最先进的红宝石激光散射仪现场检测,发现比公布的数据还要好。

于是,人类的核聚变研究基本跨入了“托卡马克时代”。

然而,可控核聚变还没成功,苏联自己倒先“剧变”了。

90年代,俄罗斯挣扎在“休克疗法”中,经费断裂、人员流失、工作混乱,各科研单位自顾不暇,可控核聚变研究陷入停滞。最先进的托卡马克装置T15也因经费问题于1995年关闭。

被印上邮票的T15

俄罗斯一出问题,美国这边幺蛾子就出来了。

1995年,美国国会突然把核聚变经费削减了1/3,因为美国在化石能源与潜在可再生能源上具有很大优势,所以核聚变研究不太要紧。

其实,美国政府从80年代开始一直希望企业能出钱,但企业认为即便建成了,也不经济,所以没有响应。

更重要的是,在元老院的大佬们看来,既然苏联没了,那么在这项“过于科幻”的技术上争个第一意义也不大,于是就掐掉了大部分预算。

1998年,由于嫌ITER项目报价过高,美国众议院干脆要求美能源部无条件拒签下一阶段协议,相当于直接退出了这个项目,把明明缺钱但还在各领域努力维系国际地位的俄罗斯急得不行。

昔日两大强国眼看着不给力了,日本经济的泡沫也不断破裂,而欧洲各国为了统一欧元问题,在财政上更是自顾不暇,于是四方一合计,共同决定延长ITER的项目建设设计。

毕竟这是个大家掏钱的国际项目,如果只有一个人出钱,就等于为其他人白白做嫁衣,所以一个不干,趁机都不出钱了。不过,此时真正退出的也只有美国,而欧、俄、日三方各有所图,所以花了三年重新制定了更省钱的新工程设计方案,准备在国际上再找些国家分摊经费。

这个时候,此前一直被美国排斥在ITER外的中国看到了机会。

2

中国的“可控核聚变”研究,比起《三体》里文革时期建立的“红岸基地”更加前瞻,最早起步可以追溯到1955年。

那时新中国刚打完朝鲜战争,原子弹还没有影子,但钱三强等科学家就敏锐地发现了这一前沿领域,提议开展中国自己的可控核聚变研究。次年,“人造太阳”便列入了“12年科学规划”。

1966年,由核工业西南物理研究院(简称西物院)主导的“303工程”在四川乐山上马。但文革动荡中,全国物理研究工作无法有序协调,所以“303工程”是边设计、边施工、边生产,于1975年建成。

遗憾的是,“303工程”虽然取得了很多开创性的成果,但施工中一再出现大量修改,科技档案也缺乏整理,最后连国家也未能组织验收。

到1970年,世界核聚变研究已经进入“托卡马克”时代,西物院根据苏联公开的一些简单数据与几张照片,开始了自己的“托卡马克”装置设计建造。

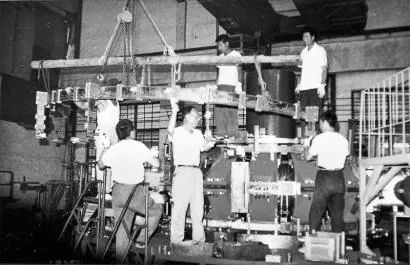

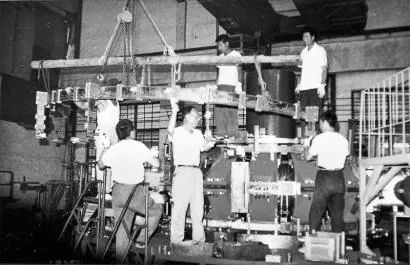

工程历时15年,于1984年底联调成功,性能迈入了当时的先进行列,被命名为“中国环流器一号(HL-1)”。

正在组装的HL-1

1972年,在合肥中科院物理所,陈春先等人也开始小型托卡马克装置的建设, 取名CT-6,意思是“中国托卡马克”,为中国核聚变研究事业播下星星之火。

70年代是“托卡马克”全球研究的爆发时期,在闭门多年后,中国核物理和核聚变团队于1978年带着自己的实验数据访问美国,与日、德、法等国核聚变专家一起参观了美国普林斯顿大学等离子物理实验室。

尽管中国的数据比其他国家低了很多,但发达国家的科学家还是震惊于中国在托卡马克装置上的研究进度。

到了1992年,各种中小型“托卡马克环形”装置已经在全国九个研究机构遍地开花。

然而,作为终极的能源解决方案,可控核聚变技术的难度,决定了这个工程必然需要集全人类之智慧精华才能够迅速推动,否则只能跟在他人背后,越拖越远。

90年代初,正当中国陷入美国全方位封锁制裁的时候,北方正承受解体之痛的苏联送来了一份大礼。

1990年,苏联第一个“超导托卡马克装置”——T7所在研究所的所长写信给核工业西南物理研究所,表示我这有个好东西,搁着也是封存浪费了,提出有条件送给中国。

大概是因为已经有了“中国环流器一号”,又或者是对方开价有点高,于是西南物理研究所将信转给了安徽合肥的中科院等离子物理研究所。等离子所通过贷款,用了价值400万人民币的两车皮羽绒衣等物资换回了这件打开未来的神器,成就了一段科研佳话。

随设备一起入华的,还有一些对国家失去信心,出来谋生的苏联科学家。

由于T7托卡马克装置是黑进来的,没有通过立项,所以等离子所很长时间只能发生活费,没有工资,处处捉襟见肘了,还要供着喜欢喝酒的科学家,年轻人都进不来!

1994年,合肥等离子物理研究所通过将T7消化吸收了国际先进的核聚变研究成果,组装出了零件全国产的的超导托卡马克装置HT-7。

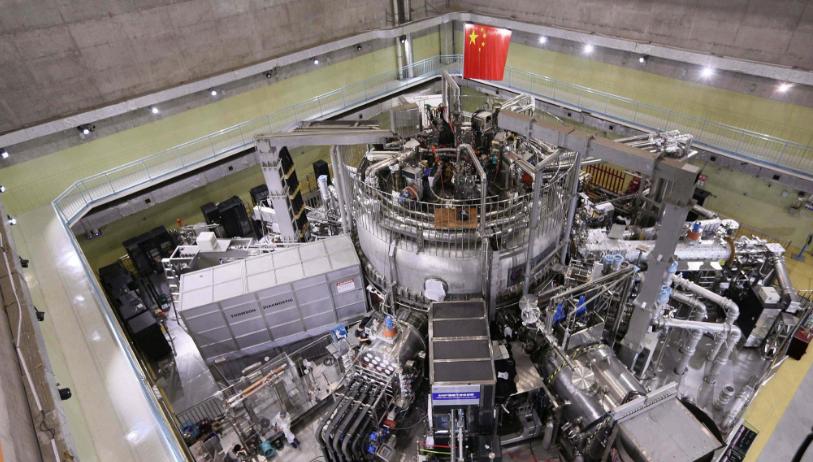

1998年,中国立项了全世界第一台全超导非圆截面的托卡马克装置HT-7U,后来改名为EAST,并积极地为ITER国际合作计划做准备。

从此以后,中国的聚变研究在国际舞台上开始崭露头角,具有了独立的一席之地。

3

在美国宣布退出ITER计划之时,中国就有核物理科学家赶紧给中央领导写信,提出了加入ITER的建议,得到了及时的回复。

于是,由国防科工委、国家科技部和自然基金委组织了科学家们在北京开展研讨会,商议需不需要加入全球合作的ITER。

当时中国经济远远不如今天,总体科研经费非常有限,加入ITER就意味着至少要交100亿“入场费”,而当时可控核聚变技术的前景又极其不确定,因此加不加入非常难以抉择,反对声音实在是不少。

最终在2003年,在科技部牵头下,中国正式以“平等伙伴”身份加入了ITER谈判。

在中国签署加入ITER谈判协议六天后,美国宣布重返ITER,韩国与印度也紧随着宣布加入。

据传,有参与谈判的科学家庆幸地说,要是再晚六天,中国可能就永远无法加入了。

但谈判仅仅是加入的开始,因为ITER是个国际科研合作平台,你要付出多少与你能得到多少,比拼的是各国参与者的脑力与背后的科研实力,颇有点加入WTO谈判的意思。

科技部国际核聚变能源计划执行中心主任罗德隆回忆当时的情形时说道:

“2003到2006年的日历上,写满无数轮艰难曲折的谈判历程。”

罗德隆带领团队用了整整三年时间,编制了一套与ITER组织机制完全契合的标准化项目管理体系。

细到什么程度呢?比如,一颗螺丝由哪里生产,怎么运送到现场,经由何人,在什么时间安装,每一步都有明确的标准记录,出现问题时,可以完整追溯,以确保在未来运行实验堆时,有针对性地查找问题所在。

因为这是中国第一次以平等的身份,从一开始设计这些游戏规则的时候就介入进一个国际科研合作项目。

面对横跨几十个学科的可控核聚变工程建设问题,如何能在谈判中最大程度保护我们的国家利益,吸收国际优秀科研成果,都需要加班加点去讨论清楚,不能一拍脑袋就上,否则一不小心真成光出钱的冤大头了。

这里只能感慨,没有从50年前就开始的努力,再有钱,面对核聚变,想伸手都不知道从哪摸起!

2006年5月,中国代表在法国爱丽舍宫签署了ITER计划《联合实施协定》和《特权与豁免协定》。

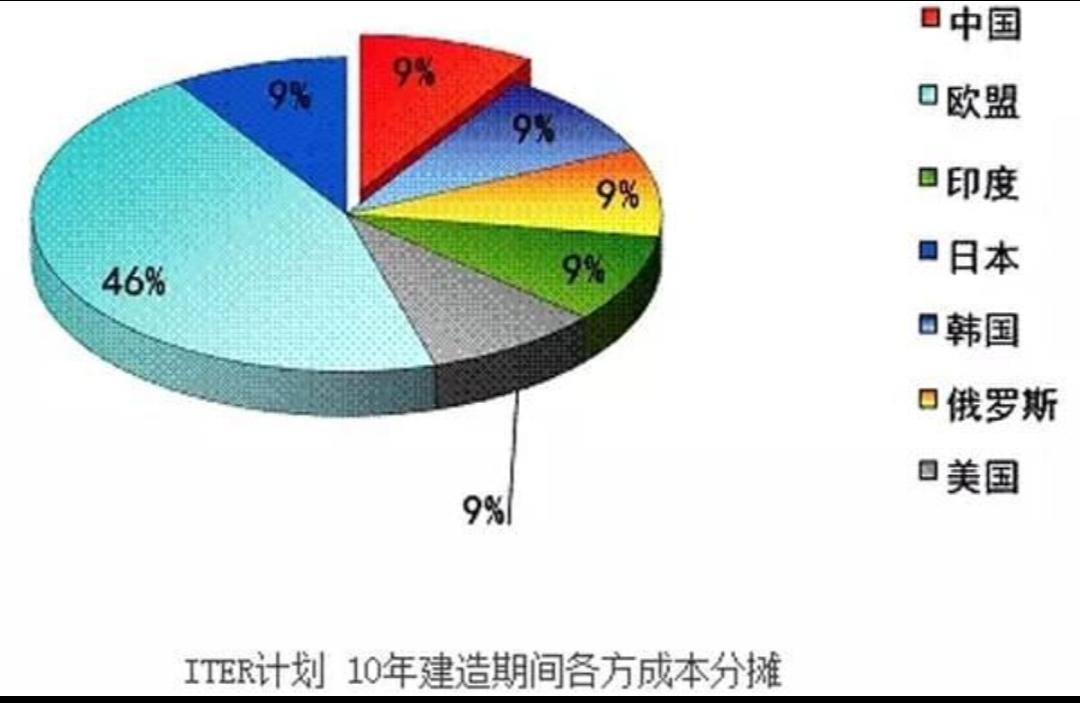

2007年8月,由各方共同出资的ITER国际聚变能组织正式成立,参与各国分享技术,以采购分包的方式竞标一部分设备与施工项目,最后以拼积木的方式在法国总装,费用按如下比例分摊。

然而,当ITER正式开建后,就命运坎坷,首先曝出费用预估不足,于是一度陷入停工,直到2010年才开建。

当初,法国之所以能成为ITER的工程所在地,主要是核能早已作为法国的主要能源,核电经验非常成熟,民众接受度很高,所以选址、民调、环评、拨款环节非常顺利,地理位置也非常优越。

法国核电站遍布全国

结果2008年之后,法国电力公司遇到严重的财务危机,项目超支、电价大涨、建设停滞,还爆出由于伪造钢材质量报告导致大量关停核反应堆的恶性事件,惹得民怨沸腾,致使法国核电占比逐渐下降。

可想而知,想要说服国民增加对核聚变的预算更加艰难了。

比法国情况更糟的日本。

尽管日本是唯一一个挨过核爆的国家,但作为石油、煤炭要啥啥没有的岛国,一直非常执迷于核技术,希望一劳永逸摆脱资源缺陷。所以日本在ITER建设地址上,与欧盟支持的法国争得不可开交。

最终双方达成和解,工程地址放在法国,为欧洲创造了数以万计的工作机会与数百亿欧元产值。

日本则成为了“特权合作国”,不但是最大的研究人员提供国,还由日本高官垄断了总干事一职。此外,日本还被批准与法国合作,在日本本土搞了一个JT-60SA项目,以国际技术为ITER提供技术备份,也称“卫星托卡马克”,可谓是好处占尽。

结果2011年福岛核电站泄漏事故直接让日本的核技术研究陷入停顿,连带严重拖累了ITER的进度,引发预算节节攀升。

第二任日本籍总干事本岛修还发挥了“传统艺能”,拒绝承认项目延期和员工士气下降,不愿意为计划大幅延迟、总成本大幅膨胀负责。

不愿承担责任就下台,第三任总干事就变成了来自欧洲的伯纳德·比戈。他的重要任务就是把ITER从预算与延期大坑里拉出来。

无奈,这个坑实在是太大了。

2007年,整个项目建设成本原本预估需要100亿欧元,2010年开建时增至150亿欧元,到了2014年,学术期刊《自然》(Nature)等估算,“ITER的建设总成本已经接近500亿美元”。美国能源部则认为到了2025年,总成本还要上升到650亿美元。

面对不断狂飙的成本,美国国内要求再次退出ITER计划的呼声不断高涨,还包括科研机构。这是因为美国政府预算缩减,而ITER的费用挤压了总量有限的核技术经费,各大研究机构和高校都不愿意放弃自己各自为战的核聚变项目。

所以有人干脆表示,拯救美国国内核聚变项目的唯一办法,就是让美国彻底退出ITER。

这下,美日欧又开始了新一轮相互扯皮,进度拖沓。至于印度则是连自己那份研究人员都没招满,其他国家更是只能出点份子钱,出不了什么力。

而中国,靠着六天之差争取的机会,借助ITER平台,彻底把自己提升到了国际先进水平。

2014年,俄罗斯国家原子能公司(ROSATOM)副总经理维亚切斯拉夫·佩尔舒科夫就公开表示,只有俄罗斯和中国两国遵守国际热核聚变实验反应堆项目(ITER)的工作进度表,欧盟各国落后将近三年。

2017年12月6日,伯纳德·比戈在华盛顿接受中国媒体专访时,也高度赞扬中国:

“中国的贡献很大,积极性很高,政府充分支持。迄今,中国一直按时按规格需求交付创新型的特定组件。所以,中国是ITER项目建设真正的典范。”

与此同时,他也用言语敲打美国政府,表示:如果美国没有按时提供资金……这会破坏整个项目。

据说有一次,中国某领导人参观了位于法国的ITER,愤慨于整个项目的拖沓与混乱的现状,于是回国之后,就有了中国自己的ITER——中国聚变工程实验堆(CFETR)项目,旨在准备在2050年完成聚变工程实验堆实验,建设聚变商业示范堆,掌握人类终极能源。

CFETR的立项建设,说明中国从跟随、学习正式走上了独立自主赶超世界最先进的道路。

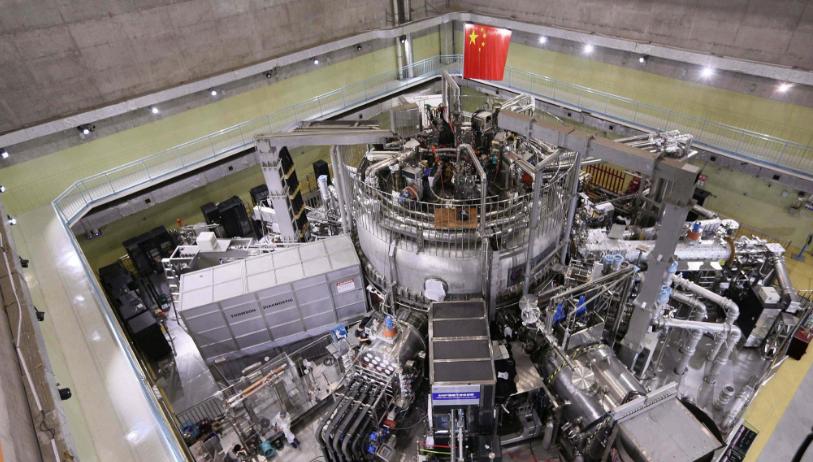

2020年12月4日14时02分,成都双流,中国环流器指挥控制中心里,一道道蓝色电光,标志着我国自主设计建造的新一代“人造太阳”——中国环流器二号M(HL-2M)装置正式建成并实现首次放电。

这是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置,标志着我国正式跨入全球可控核聚变研究前列。

值得一提的是,这一装置也是我国消化吸收自ITER项目技术的重要平台。

参与ITER十年,中国有超过3000多位科学家和3000多研究生参与了ITER计划的相关研究,大大提升了我国在聚变领域的科研、项目管理、专业人才培养能力。

中国由此掌握的特种材料、关键设备、极端条件精密制造等关键技术,已形成“同步辐射”效应,在航空、航天、电子等前沿领域都实现创新应用。

这些成果最终将推动中国聚变工程实验堆(CFETR)在三十年后,成为影响你我身边的现实。

4

很多读者会认为这种想法太乐观了。

的确,关于可控核聚变,一直有一个“永远还差五十年”的段子。

说是很多年前,一群科学家坐在一起开会,乐观地估计:再有五十年,人类就能用上可控核聚变能源了。几十年过去了,高中物理老师还在对学生们说:再有五十年,就能实现可控核聚变了。

问题在哪?难道核聚变真的永远是个渺远的“泡沫”吗?

其实,参考当时核裂变的技术发展进度,最初苏联科学家对核聚变最乐观的说法是五年,所以一时间连阿根廷科学家也宣布实现了核聚变。

当种种不切实际的想法失败后,真正可行的“托卡马克”方案把世界各国推到了脚踏实地进行基础科学研究的轨道上。

但人心难测。

1989年2月23日,美国犹他大学的庞斯和英国南安普敦大学的弗莱西曼,宣称在实验室里实现了冷核聚变,一时引起科学界的轰动,称为“弗莱西曼-庞斯实验”,从实验室一直风靡到了好莱坞,可谓是风头出尽。

于是,漫威小说中钢铁侠胸口那块“聚能环”,成为了全世界吃瓜群众最熟知的所谓核聚变装置。

讽刺的是,这已经被证明是一个坑了各国无数经费的骗局。

大骗子被打倒了,打擦边球的也不少。

最近,大名鼎鼎的麻省理工大学MIT研究人员就公布了一个重要进展,表示其研究SPARC核聚变项目被证明可行,可输出10倍能量,15年内即可商用,远远优于现在各国研究的“托卡马克”装置。

这个神奇的SPARC是麻省理工与初创公司Commonwealth Fusion Systems合作的项目,是近些年蜂拥进核聚变领域的各路创投资本中,丢出的最响一颗舆论炸弹。

对此,科普博主科技袁人@袁岚峰引用现“ITER项目遥操作系统”工程师史善爽博士说法,分析表示这个项目只拿了3000万美元投资,目前所有成果应该都只是模拟仿真,更多应该是利用无数环节中的一个技术突破来吸引更多投资。

回溯历史,比起技术上的困难,人类内部的利益斗争与矛盾,或许才是科技进步最大的阻碍。

它既会无限夸大眼前的成功,让骗子大行其道,仿佛胜利唾手可得;转而又无限放大困难,莫名诋毁几十年的默默奋斗。

面对ITER这个全球最大的核聚变项目,面对这个本应开启未来宇宙时代的宏伟计划,各国贪功求快、心怀鬼胎、各自为战、唯利是图,人类被照得丑态百出。

就像《三体》中关于三体人四百年后将入侵的设定。

四百年,足够几代人眼前的逍遥放纵,却也足够留下那些清醒而痛苦的历史记忆。

作者用冷峻的文字,写出了必然来临却还尚未到来的真正考验前,人类那种愚不可及又鲜活至极的丑态。

无论是核工业西南物理研究院还是合肥中科院等离子所,都是当年“三线建设”播撒下的种子。

1968年7月支援三线建设誓师大会

离开一线大城市,在这些半个多世纪前扎根于落后地区的前辈科研人员面前,最困难的不是生活清贫,而是从无到有建立一套科研体系,却要挑战人类未来的科技之巅。

对于此后每一届走入核聚变研究基地的青年人而言,那句“核聚变还差五十年”不是调侃,而是一笔划到头的人生。

在2006年成都召开的第21届“国际聚变能大会”开幕时,出现了这样一幕:

与会专家与嘉宾全体肃立,为西物院王恩耀研究员以及近两年辞世的其他国内外核聚变科学家默哀3分钟。

王老是唐山人,在四川搞核聚技术几十年, 不为外人所知,却是聚变领域的“大腕级”人物。

去世前,他对同事唯一的交代是:

“等以后核聚变实验搞成功了,别忘了在我坟前'烧'一根烟啊……”

比起现在让人害怕的核裂变发电技术,可控核聚变没有严重的放射性辐射,也不产生核废料。而且核聚变必须需要极高的温度才能激发,也没有链式反应,熄灭了就停了,比起核裂变更加安全可控。

比起现在让人害怕的核裂变发电技术,可控核聚变没有严重的放射性辐射,也不产生核废料。而且核聚变必须需要极高的温度才能激发,也没有链式反应,熄灭了就停了,比起核裂变更加安全可控。 更重要的是,核聚变的燃料是氢的同位素氘和氚。其中氘在海水中储量非常的丰富,一公斤海水提取出的氘,聚变反应出的能量相当于300公斤汽油,所以用个几百亿年没问题。

更重要的是,核聚变的燃料是氢的同位素氘和氚。其中氘在海水中储量非常的丰富,一公斤海水提取出的氘,聚变反应出的能量相当于300公斤汽油,所以用个几百亿年没问题。

ITER项目的起步,要追溯到1985年,即切尔诺贝利事故发生的前一年。

ITER项目的起步,要追溯到1985年,即切尔诺贝利事故发生的前一年。 但这个象征和平的合作计划,一开始就充满了尔虞我诈,为此后的风波埋下地雷。

但这个象征和平的合作计划,一开始就充满了尔虞我诈,为此后的风波埋下地雷。 他们认为可以对聚变反应的高温等离子体进行磁约束,不用直接接触,因此大大降低了对材料的要求,让可控核聚变的实现成为可能。

他们认为可以对聚变反应的高温等离子体进行磁约束,不用直接接触,因此大大降低了对材料的要求,让可控核聚变的实现成为可能。 1958年,苏联建出了世界上第一个托卡马克装置——T1。

1958年,苏联建出了世界上第一个托卡马克装置——T1。 被印上邮票的T15

被印上邮票的T15 1966年,由核工业西南物理研究院(简称西物院)主导的“303工程”在四川乐山上马。但文革动荡中,全国物理研究工作无法有序协调,所以“303工程”是边设计、边施工、边生产,于1975年建成。

1966年,由核工业西南物理研究院(简称西物院)主导的“303工程”在四川乐山上马。但文革动荡中,全国物理研究工作无法有序协调,所以“303工程”是边设计、边施工、边生产,于1975年建成。 正在组装的HL-1

正在组装的HL-1 70年代是“托卡马克”全球研究的爆发时期,在闭门多年后,中国核物理和核聚变团队于1978年带着自己的实验数据访问美国,与日、德、法等国核聚变专家一起参观了美国普林斯顿大学等离子物理实验室。

70年代是“托卡马克”全球研究的爆发时期,在闭门多年后,中国核物理和核聚变团队于1978年带着自己的实验数据访问美国,与日、德、法等国核聚变专家一起参观了美国普林斯顿大学等离子物理实验室。 从此以后,中国的聚变研究在国际舞台上开始崭露头角,具有了独立的一席之地。

从此以后,中国的聚变研究在国际舞台上开始崭露头角,具有了独立的一席之地。 但谈判仅仅是加入的开始,因为ITER是个国际科研合作平台,你要付出多少与你能得到多少,比拼的是各国参与者的脑力与背后的科研实力,颇有点加入WTO谈判的意思。

但谈判仅仅是加入的开始,因为ITER是个国际科研合作平台,你要付出多少与你能得到多少,比拼的是各国参与者的脑力与背后的科研实力,颇有点加入WTO谈判的意思。 罗德隆带领团队用了整整三年时间,编制了一套与ITER组织机制完全契合的标准化项目管理体系。

罗德隆带领团队用了整整三年时间,编制了一套与ITER组织机制完全契合的标准化项目管理体系。 然而,当ITER正式开建后,就命运坎坷,首先曝出费用预估不足,于是一度陷入停工,直到2010年才开建。

然而,当ITER正式开建后,就命运坎坷,首先曝出费用预估不足,于是一度陷入停工,直到2010年才开建。 法国核电站遍布全国

法国核电站遍布全国 第二任日本籍总干事本岛修还发挥了“传统艺能”,拒绝承认项目延期和员工士气下降,不愿意为计划大幅延迟、总成本大幅膨胀负责。

第二任日本籍总干事本岛修还发挥了“传统艺能”,拒绝承认项目延期和员工士气下降,不愿意为计划大幅延迟、总成本大幅膨胀负责。 无奈,这个坑实在是太大了。

无奈,这个坑实在是太大了。 2017年12月6日,伯纳德·比戈在华盛顿接受中国媒体专访时,也高度赞扬中国:

2017年12月6日,伯纳德·比戈在华盛顿接受中国媒体专访时,也高度赞扬中国: 据说有一次,中国某领导人参观了位于法国的ITER,愤慨于整个项目的拖沓与混乱的现状,于是回国之后,就有了中国自己的ITER——中国聚变工程实验堆(CFETR)项目,旨在准备在2050年完成聚变工程实验堆实验,建设聚变商业示范堆,掌握人类终极能源。

据说有一次,中国某领导人参观了位于法国的ITER,愤慨于整个项目的拖沓与混乱的现状,于是回国之后,就有了中国自己的ITER——中国聚变工程实验堆(CFETR)项目,旨在准备在2050年完成聚变工程实验堆实验,建设聚变商业示范堆,掌握人类终极能源。 这是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置,标志着我国正式跨入全球可控核聚变研究前列。

这是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置,标志着我国正式跨入全球可控核聚变研究前列。 回溯历史,比起技术上的困难,人类内部的利益斗争与矛盾,或许才是科技进步最大的阻碍。

回溯历史,比起技术上的困难,人类内部的利益斗争与矛盾,或许才是科技进步最大的阻碍。 1968年7月支援三线建设誓师大会

1968年7月支援三线建设誓师大会